書籍紹介 「読書と社会科学 / 内田義彦」

08/08/31

今回のフォトリーディング&マインドマップ化対象書籍は内田義彦さんの「読書と社会科学」です。

概要

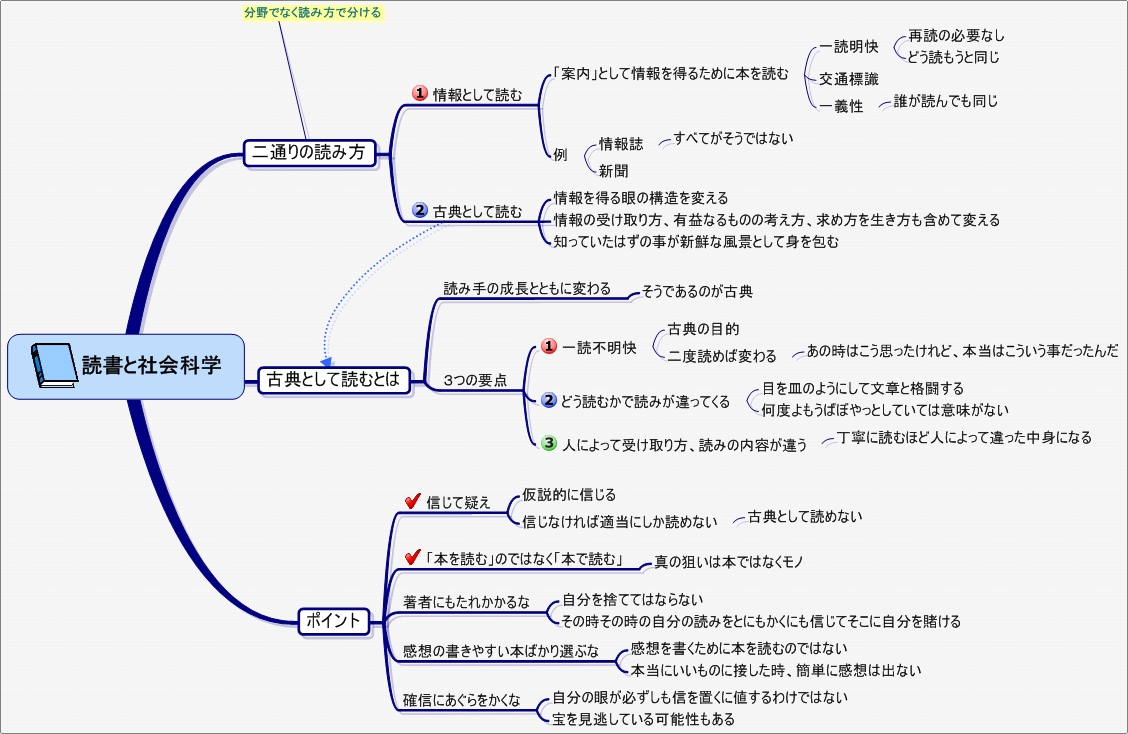

本の読み方を「古典として読む」「情報として読む」の2つに分け、どういう読書法、考え方が効果をもたらすかを説明。今回は第1章についてのみのまとめ。

目次

1.「読むこと」と「聴くこと」と

はじめに 読書の問題性

一 読みの構造

二 読み深めの諸相

三 聴くということ

ポイント

・「本を読む」のではなく「本で読む」

字面の奥にある「モノ」が読めなければならない。真の狙いは本ではなくモノである。本に読まれてモノが読めなくなるような読み方ではいけない。

本は読むべし読まれるべからず

・古典として読む

一度読んだだけではすべてがわからず、読む環境や、読んだ時期によって違った受け取り方になり、また、人によっても受け取り方が異なる本を古典と呼ぶ。

本を情報として読むだけでなく、古典として読むことも必要。どういった分野の本が古典とはいえない、一見ただの情報誌でも古典として読む価値のあるものもある。

・信じて疑え

仮説的に信じて本を読む。最初から疑いの眼で接すると、適当にしか読めない。それでは真に本を読んだとは言えない。

・感想の書きやすい本ばかり読むな

感想が書きやすいからという理由で本を選んではいけない。本当にいいものというのは本に限らず、すぐに感想など出ないのではないか。

感想

読書に対する考え方を改めて考えさせられました。著者が言うところの「古典で読む」、目を皿のようにして文章と格闘するような読み方は、なかなか難しいかもしれませんが、考え、取り組む価値はあると思います。

僕は速読を使って、一度読むだけの本、何度も読み返すべき良書を見極め、良書に関しては時間をじっくりかけるようにしていますが、古典で読むという事まではできていないと思います。

本でモノを読む、目を皿にして読むというのがどういう事かはまだわかりませんが、そういった考え方を知るだけでも、読書に対する姿勢が変わるのではないかと思います。

また一歩、自分なりの読書法を生み出すヒントになりました。

マインドマップ

Comment

トラックバックはありません。

コメントはありません。